今回のお題は

1.不調に終わったローカット回路を見直して、単純なハイパス回路にする。

2.フロントとミドルのみをマスタートーン化する。

3.セブンサウンドの回路を見直す。

4.オレンジドロップを与えてみる。

以上4点です。

なんか団長の分解、だいぶ慣れてきました。

ついでにちょこっとだけ磨いておきます。

この頃のボディは、お弁当箱彫りではなく

律儀にピックアップ仕様に彫られています。

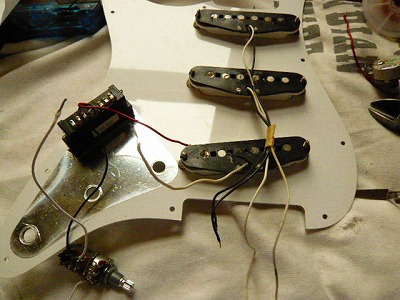

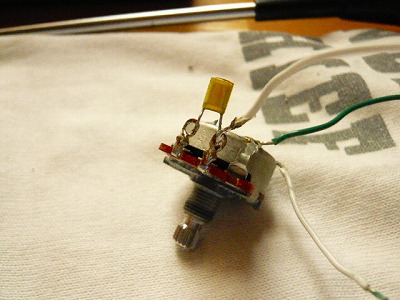

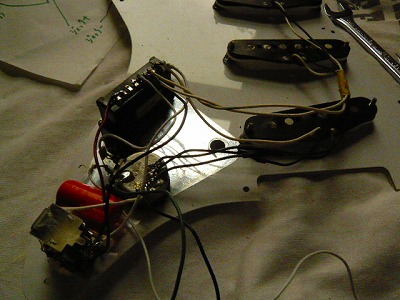

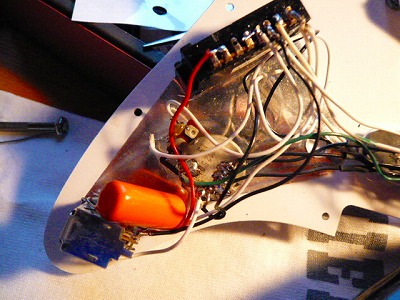

赤いリード線が見えますが、これが失敗に終わった「ローカット回路」です。

左下のポットに(見づらいですが)黄色いコンデンサーが付いています。

まず始めに、配線を全部外します。

すると、こんな感じ。

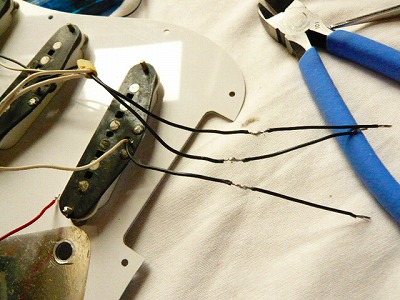

ピックアップの黒いリード線がボリュームポットにアースされますが

今回ボリュームの位置を移動するので、このままでは

ちょっと短すぎるので延長します。

これが元の状態です。

この写真では分かりにくいですが、長さがちょっきりちょっきりですね。

緑のリードがボディアースです。

延長の長さは5cm程度で足りると思います。

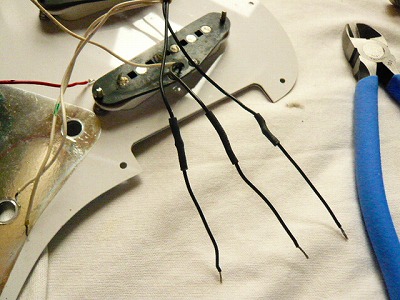

皮膜を破って予備ハンダを着けておきます。

このままだと完璧ショートですね。

で、前回も活躍した熱で収縮するチューブで絶縁しておきます。

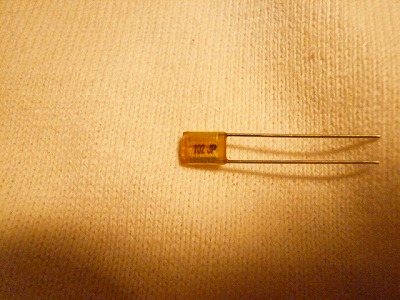

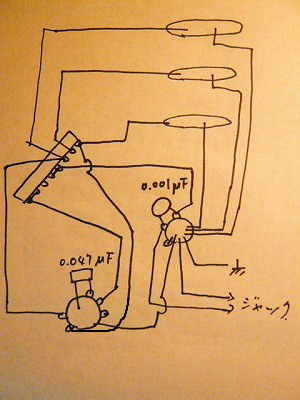

ハイパス用のフィルムコンデンサーです。

値段は105円。0.001マイクロファラッド。

パッケージには「ボリューム用ハイパス」と書かれています。

ネットを調べると「テレには向いているが、ストラトには値が大きすぎる」等

書かれているサイトも散見しますが、今回はこれを使ってみます。

ボリュームを絞ったときのこもりを無くすらしいですが

耳の悪い自分が認識できるのか?

まぁ、気分ですね〜。

ボリュームポットにはんだづけします。

左の端子はセレクターへ、真ん中の端子はジャックへ繋がります。

ローカット回路で使っていたものを移植です。

本来はこう使うべきなのかもしれません。

どこかのサイトでもう少し小さい値のコンデンサーと抵抗を

並列で繋いでいるのを見たのですが、違いはどうなんでしょうか?

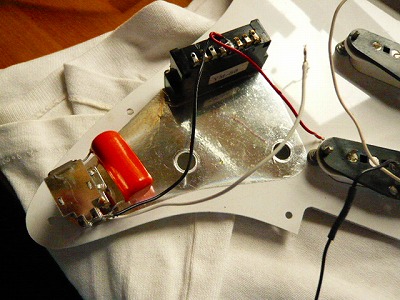

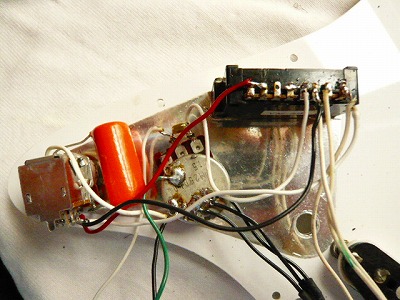

本日の主役だったはずのオレンジドロップです。

ローカット回路がうまくいっていれば、これを取り替える

だけだったのですが・・・。

プルスイッチ付きのポットが小さめのものなので、余計デカさを感じます。

所定の位置に付けるとこんな感じです。

キャパシティの中に収まるのか不安になるくらいデカイです。

どう見てもギリギリですよね。

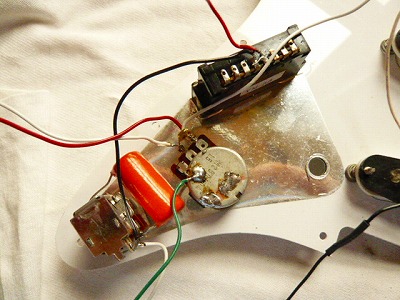

ボリュームポットを着けます。

うーむ、かなり窮屈ですねぇ。

本来の位置に付けたほうが配線もやりやすそうです。

しかし、穴が非常に気になります。

バイクならばステンボルトを使って隠すのですが、重いし邪魔ですよね。

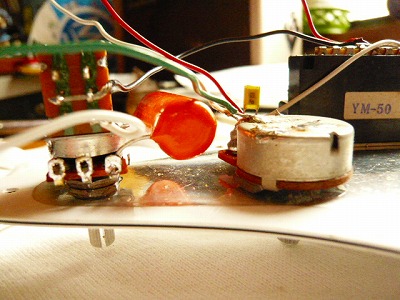

横から見た状態です。

プル付きのポットなので、高さがそれなりにありますね。

とにかく収まったので速攻で配線をしちゃいます。

見たとおり、ごっちゃり感があります。

ボリュームの位置が気にならないのであれば、真ん中を開けて

セブンサウンドのスイッチを入れた方が見た目はスマート

且つ使いやすいかもしれないです。

キルスイッチならばミドルトーンの位置ですね。

上から見るとこんな感じです。

このセレクターを使った配線図って皆無なんですよね〜。

CRLか国産のCRLタイプならば、あちこちに転がってるんですが。

これでフロントとミドルのみトーンが効くようになっています。

リアまでトーンが効くマスタートーンの配線図の通りに配線をすると

マトモに機能しなくなります。音がでないとか、トーンが全然効かないとか。

仕方ないので、いろいろ繋いだり外したり、試行錯誤の結果が

この赤いリード線です。

セブンサウンドの回路も、繋いである端子を変えてあります。

結果は最後で。

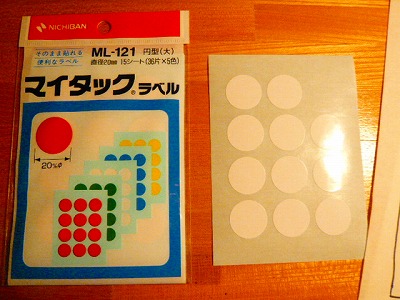

さて、穴を塞ぎます。

何かシールを貼ろうかと思ったのですが

手元にあるのは携帯電話のデコ用「ネルフ」のシールしか有りません。

剥がすこともあるかもしれないので、最適とは言えません。

で、思いついたのがコレです。

カンセキで150円位で買ってきました。

ボルトで隠すよりお手軽で目立ちません。

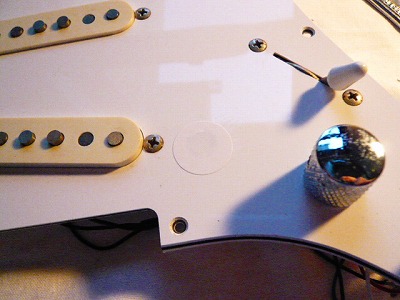

遠目では判らないですよね?

ノブも変えてみました。

みくるちゃんに付いていたものです。

みくるちゃんには別のギターから取った、金色のノブが付いています。

操作性が上がるのか、下がるのかはわかりませんが

少なくともプルスイッチだけは引っ張りやすくなりました。

ノーマルのノブだと引っ張り難かったんですよね。

これならば滑らずにセブンサウンドへの切り替えができます。

しかし、ここで問題発生。

ギリで収まると思っていたオレンジドロップが、うまく収まりません。

キャパシタのキャパシティがぁ・・・と

ダジャレにしかならない状況です。

仕方が無いので、オレンジを斜めに付け直しです。

やはりオレンジは見た目通りにデカかったんですね。

更にポットの向きも直したことで、なんとか無事収まりました。

5枚ほど上の写真と比べると、違いがわかると思います。

ギリギリのところで調整しています。

弦を貼る前ですが、完成しました。

とか言ってますが、実は突然ミドルのみ音が出なくなりました。

それまではちゃんと出ていたのに、、、。

再度、ピックガードを外し確認したらば、セレクターの端子がぐらついていて

ショートしたと思われます。

そこを直して、左の写真に至っております。

ノブが変わると雰囲気が随分変わりますね。

数が減っているのも原因でしょうね。

近くで見るとシールがわかりますね。

でもこれで、右手がボリュームノブに触らなくなりました。

アームもノブに当たらず、問題なく使えます。

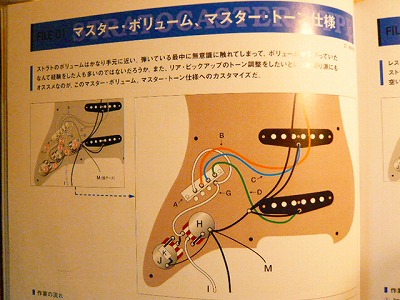

参考にした図面です。

セレクターはCRLで説明されています。

団長はアレンジしてあり、リアはトーンが効きません。

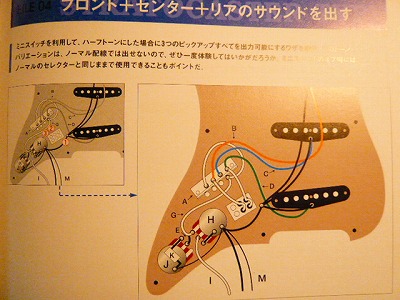

セブンサウンドの回路変更の参考にした図面です。

左の図では切り替えスイッチを増設してますね。

今までとの違いは、スイッチの左側端子から出ているリード線が

セレクターに繋がっていた端子を一つ右に移動しただけです。

で、何が違うのかというと

セレクターがFの位置でF+R、F+MとMの位置でF+M+R

M+Rは変化なし。Rの位置ではRのみの音が

出ていましたが、配線を変えたことで

FまたはRの位置でF+R、F+MまたはM+RのハーフトーンでF+M+R。

MのいちではMのみになり、実用性が出てきたのではないかと思います。

オレンジドロップ、ハイパスでどう変わったかは、あれ?違うよね?

って感じですが、上手く説明できません。

もしかしてプラシーボ?

まぁ、それはそれで良しとします。1000円ちょっとで丸一日遊べましたし、

なんにせよちゃんと音も出てますので。

ちなみに左の実線図が現在の団長仕様です。